Fさんと『のはらうた』

何年前だったか、Fさんと再会した。

Fさんは私の娘が杉並区の公立小学校2年生だった頃に、子どもたちに絵本や本の読み聞かせをするグループの一員として学校を訪れてくださっていた。当時は小学校に司書がおらず、図書室は荒れ果てていた。私はいち保護者として、Fさんは読み聞かせグループの一員として図書館の整理をはじめ、やがてFさんは司書のような立場になられたと記憶している。私は、本にも子どもたちにも細やかで大きな愛情を注いでくださるFさんが常駐のように図書室にいてくださることに安心し、また仕事が忙しかったこともあって、あまり図書室に足を運ばなくなった。やがてFさんとそのグループの方々のおかげで、その小学校ではお話し会が恒例となり、子どもたちがとても本好きになったと様々な方から聞いた。

そして数年前の再会。脳裏にまず浮かんだのは20年近く前のこと。「Fさんがあの小学校で素晴らしいお働きをしてくださり、地域の子どもたちを本好きにしてくださったこと」と「とても細やかで器用で美的センスが優れていた」ことだった。それと同時に私の脳には「小さなお手製ぬいぐるみをベッドの木枠ににかけて愛でている小さな女の子」の姿が浮かんだ。ついでに『のはらうた』の「こりす・すみえちゃん」という名も浮かんできた。なんだろ、と思いながらも「きっとFさんがそのぬいぐるみを作ってくださって、娘にプレゼントしてくださったのだな」と勝手に断片をつなぎ、「たしか”こりす・すみえちゃん”のぬいぐるみをくださって。娘がすごく大事にベッドにかけて愛でていましたよ」と浮かんだイメージのままに御礼を言ったりした。そのときにふっとFさんの顔に訝しげな表情がよぎったけれど、その後、そのことはすっかり忘れてしまっていた。

それが最近、急に思い出され、しかも「何かが違う」と脳がうるさく教えるのである。あまりにもうるさく、日に日にFさんの訝しげな表情が浮かぶ回数が増えるので気になって仕方がない。

そこで娘が家に戻った時に訊いてみた。

「Fさんから『のはらうた』のぬいぐるみいただいたよね? あったら見せてくれない?」

「いったい何の話? 『のはらうた』は大好きだったからよく覚えているけど、ぬいぐるみはもらってないし見たこともないと思うよ」

「ええ? たしかにベッドの枠にかけている小さい女の子の記憶があるんだけどな。あれ誰?」

「知らないよ。そういえば、Fさんが作ってくれたぬいぐるみがなくなったか盗まれたか、って大騒ぎしていたことがあったよね。お母さん、学校に探しに行ったけどどこにもなかったってプリプリ怒ってたよ」

ああ、ようやく記憶が蘇ってきた。そうだ、娘がもう卒業の頃だったと思うが、Fさんが図書室に飾るために『のはらうた』のキャラクターのぬいぐるみを作ってくださったのだ。それが「こりす・すみえちゃん」で、ある日それがなくなってしまった。棚の後ろにでも落ちたのか、子どもたちが持ち出して教室にでも置いたのかと、たしか私も学校に行きほうぼうを探しまわったはずだ。心を込めて時間をかけて作ってくださった大切なぬいぐるみを、おそらくは軽い気持ちで持ち出した誰かに私はかなり憤慨していた。そしてその子どもの行動を想像して、どこにあるのかしつこく考えたのだ。そして結局みつからなくて諦めかけた頃、何度も同じ夢を見た。小さな女の子がクルミ色のベッドの木枠に小さなぬいぐるみを乗せて愛でている。その子の顔は見えないが、髪は二つのおさげに編んでいた。

たぶん私は、小学校低学年くらいの子がそのぬいぐるみを大好きで、毎日図書室にきて撫でていたりして、いつか手放せなくなってしまって盗んでしまったけれど、家で大事に大事にしていると思いたかったのだろう。それでそんな夢を見てしまったのだ。

娘のベッドには木枠はないし、クルミ色でもないのに、いったい誰のベッドを夢で見たのか。もしかして本当にそういう子がいて、夢でまことを見ていたりして。その子が振り向いて、顔がはっきり見えたりしたらもはやオカルトである。

ともあれ、やっとFさんに会ったときに浮かんだことが綺麗に繋がった。脳が「違っている」と教えてくれたのは、現実とは違うことを私が話したからだ。あの女の子が夢だったことを今になってちゃんと思い出させるとは、脳よ、えらいぞ。

それにしてもFさんのあの訝しげな表情はなんだったのだろう。

・・・・・・あ、娘が卒業した後のことはわからないけれど、もしもあのぬいぐるみがみつからないままだったら? ぬいぐるみ紛失→「娘がベッドの木枠に置いて愛でていた」=盗んだのはうちの娘、ということになってしまうではないか!

Fさんのあの表情は「あのぬいぐるみ、どこにいったのかと思ったら、お宅の娘さんが盗んだのね」ということだったのかもしれない。参ったなあ。

娘はいまだに100円拾っても交番に届けるほど真面目で、小さなことでも不正が大嫌いだ。なのに私がおぼろげな記憶と夢のイメージで適当なことを言ってしまったせいで、とんだ濡れ衣を着せてしまったのでは・・・。

いまさらFさんに「あのぬいぐるみ、ベッドにかけて愛でていたのは知らない子で、そもそも夢でした」なんて訂正できない。もう連絡先もわからない。自分のお調子者ぶりを反省するばかり。

脳が引っ張り出してくる記憶はやっかいで不思議だ。夢の記憶は鮮やかによみがえったが、Fさんに再会してそんな話をした場所がどこだったのか、朧気になっている。阿佐ヶ谷だったような気がするけれどどうだろう。もしかしたら、再会も夢だったのかもしれない。

※『のはらうた』(くどうなおこ)

バザーの思い出

我が子たちが小さかった頃、都内の大きな公園で開催されるフリーマーケットにしばしば参加した。店を出すのである。店といってもブルーシートの上に持参した机などを置いて品物を並べるだけ。品物は食器や雑貨、服など。同じ年頃の子どもを持つ友達と一緒に出したり、家族で参加したりした。

隣のブースの人とお喋りしたり、他の店を見て回ったりするのが楽しくて、一時は毎月のように参加していたように思う。

あるとき、ちょっと思い入れのあった服を出品した。その何年か前、イタリアを訪れたときにフィレンツェ在住の友人に「せっかくだからここでスーツを仕立てたら」と勧められ、オーダーしたものだ。ジャケットと膝丈のスカートは見事な仕上がりで、とても気に入っていた。でも子育て中はおしゃれなどする余裕もなく、着ていく場もなかった。結局2度ほど着ただけだったので、ちょっと名残惜しかったが、バザーに出すことにした。

傷みも汚れもなかったけれど、古着には違いないので、買った価格の10分の一にした。

ひとりのご婦人が何度も身に来て「もう少し値下げして」というので、さらに値段を下げた。それでも「その半分にならない?」というので、さすがにそれは、とお断りした。そこまで下げると服に悪いような気がしたからだ。

夕方になって、そろそろ店じまいしようかと片づけ始めたとき、その服がなくなっているのに気付いた。他のお客さんの対応をしているときに、さっと持って行ってしまったのだろう。犯人があのご婦人なのかはわからない。

その時は悲しいような悔しいような気持ちになったけれど、日が経つと忘れてしまうものだ。

でも、たまに想像した。盗んでいった人が自宅のクローゼットにしまい込んだ、その服を着ようとするときのことを。

「タダで得したな」と思いながら着るのかな? それとも少し胸がチクチクしたりするのかな?

その一件以来、なんだかバザーに参加したくなくなって、あの公園からも足が遠のいてしまった。

もしも私のスーツを着た人にバッタリ会ってしまったらと考えると、近くを通ることも嫌だった。

あのスーツはどんな末路をたどったのだろう。

「盗んだことがバレたらどうしよう」と思ったりして、あまり着ないまま捨てられちゃったら悲しい。

むしろ罪の意識なんて持たずに「あー得したわ」と思って堂々と着てくれたならいいなと、いまは思う。

どこでどう学ぶか

ときおり「声と脳の知識はどこで学べますか」「山﨑さんはその知識をどこで学んだのですか」と訊かれることがある。「○○大学の○○学部○○学科です」と明確に答えてあげられるといいのだが、残念ながらそうはならない。

なぜなら私が得てきた知識は、出身大学でも、その他の大学でも教えていなかったからだ。大学時代も、大学を卒業してからも、学べるところを探して彷徨った。国内外のさまざまな論文を読み、学会に参加し資料を手に入れ、それをもとに大学の研究室の門を叩いた。おそらく10校前後は訪れた。都内、関東だけでなく京都まで通った時期もあった。

いま思い返すと効率は悪かったと思う。まず発声の生理、音声学、音響学を学び、次に解剖生理、それから音響心理学、知覚認知心理学。そのほかにも精神分析学や臨床心理学、心理測定法を学んだ。それぞれにつき1年ほどはかかったけれど、どこにも「これ!」という決め手はなかった。

一時期は決め手探しに疲れて別の学問で気晴らししていたなあ。アタナシウス・キルヒャーにのめりこんだりして(これまた研究者が少なかったけれど)楽しかった。

そもそも声の研究は少ない。あるとしても耳鼻咽喉医学の一部であったり、音声・音韻学であったり、あとは経験的な発声法に終始していた。私が知りたいのはそこじゃないんだよ・・・。

声の探求のかたわら、音の心理学(音楽心理学)はずっと勉強していたのだが、あるときふと「声も音だなあ」と気が付いた。そこから音の研究を声に応用していくことで、声の「音」がどのように脳に取り込まれるのか、心身で何を起こすのかということの究明に繋げていった。さらに、独立した分野をときに結び付け、応用して、ようやく声と脳の関係がみえてきた。

当時、バラバラだった上記の分野、特に音(音楽)と医学を結びつけたのが、日野原重明先生が創設された「日本バイオミュージック研究会」(のちに日本バイオミュージック学会、現在は音楽療法学会)だった。ここに所属し、前線で活躍する先生方から学べたことは、方向性を決めるうえで大きな恩恵だった。

なつかしい日本バイオミュージック学会の名簿。

20年あまり前とあって、逝去された先生方の名も。

米国から取り寄せていたジャーナル。大学が購入をやめてしまってから個人で買う羽目に。泣くほど高かった。

そんなわけで、あまりにも効率の悪い私の方法は紹介しても、残念ながら役に立たない。

当時でも大学院に行けば、研究テーマをもっと早く絞れたかもしれない。海外の論文入手も楽だったと思う。でも断続的に失声症を発症していたため、一ヵ所にとどまることは無理だった。いま思うと決して無理じゃないんだけど、当時は発症が怖くて、いろいろなことをあきらめていた(だから縁あって私のところに来る発声障害の方々には、絶対に早く元どおりになってほしいと思う)。

今は勉強には本当によい時代になった。

10年前だったら、冒頭のような相談を受けたら「大変だけど独学か、海外の大学に行くか、お金を捨てるつもりで大学院に行って近い研究をやっていそうな先生をさがすかしたら」と答えていた。

今は、論文は簡単に手に入るし、海外の研究者ともやりとりも容易にできる。この利点を存分に使って勉強してほしいなと思う。もちろん私も、ありがたく勉強を続けさせていただいている。

イヤーワームとか

前回「みかちゃん」の話を書いたのは、何十年も前にこの世から消えてしまった大事な友だちを忘れたくなかったからだ。

あの曲を聴くといつも脳の中に鉄塔と青い空が浮かんで、「みかちゃん」を思い出す。

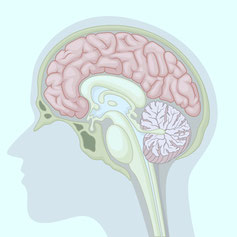

音楽や音と情景の結びついた記憶は不思議なくらい強い。それは音楽や音が、大脳新皮質の意識領域に届く前に通過する脳幹や大脳辺縁系で、情動を生み出すからだ。情動を伴った情報は記憶に深く刻まれることがわかっている。

情動も感情も、私たちは自分の意識の管理下にあると思いがちだけど、実はそうではなく、意識の届かないところで生み出されるものだ。だからこそ抗えず、強いものなのだともいえる。

あの曲を聴くとみかちゃんが頭の中に現れる。みかちゃんのいろんなことを思い出しながら、頭の中で曲を何度も反芻する。そのうちに頭の中が音楽でいっぱいになって止まらなくなる。これは「イヤーワーム」といわれる現象だ。誰もが経験していると思うけれど、実際に音楽を聴いていないのに頭の中でメロディが流れ続ける、あれだ。

イヤーワームのとき、聴覚は音を聴いているときと同じように働いているそうだ。

私の頭の中ではあの曲が鳴り響き、みかちゃんが笑ったり踊ったりしている。

そういう現象を起こすのは、電気信号だったり神経伝達物質だったりするのだけれど、頭の中で音楽と一緒に動く小さいみかちゃんは、ずっと昔の楽しい思い出を掘り出して見せてくれるのだった。

だから、みかちゃんのことをちょっと忘れそうになるとあの曲を聴く。

みかちゃん

ときおり、脳裏に浮かぶ光景がある。

塀のない正方形の小さな家。窓からのぞくと女の人が畳に座ってじっと前をみつめている。視線の先には何もない。そもそも、その部屋には家具もカーテンもない。

ここは「みかちゃん」の家だ。だから、座っている女の人はたぶんみかちゃんのお母さんだ。

「みかちゃん、いますか?」と窓越しに声をかける。聞こえないのか、みじろぎもしない。もういちど「みかちゃん、いますか」と訊く。お母さんは彫像のように固まったままだ。私はあきらめて、家の周りをぐるっと回る。玄関をみつけて、「みかちゃーん」と呼ぶ。何度も呼ぶ。ただしーんとして、声を出してはいけないような気持ちになる。ふっと空を見上げると、頭の上に銀色の巨大な鉄骨が伸びていた。

みかちゃんの家は送電鉄塔の真下にあったのだ。鉄塔の足もとで、口をぽかんと開けて上を見ている6歳の私。その光景が浮かぶとき、鉄骨の隙間の空から、いつも同じ音楽が流れてくる。

初めて通った幼稚園は大嫌いだった。家から遠かったので、家族が自転車で送り迎えをしてくれたはずだが、ある日、なぜかリードがはずれて後追いしてきた犬が車にひかれて怪我をした。その日から私は登園拒否をし、ほどなく歩いて通える近くの保育園に転園した。

みかちゃんとはそこで仲良くなった。お昼寝は一枚のタオルケットに二人でくるまった。いつも一緒だった。鉄棒も、泥団子作りも、ジャングルジムも。

卒園式が近づいた頃、みかちゃんは急にいなくなった。母に訊いても「わからない」と言うばかり。なぜみかちゃんの家に辿り着けたのかわからないが、たぶんしつこく訊いて誰かに教えてもらったのだと思う。

みかちゃんに会えないまま、小学生になった。ずいぶんたって、みかちゃんが病気で亡くなっていたと知らされた。細長くて茶色の顔をしていたみかちゃん。畳に座ってじっと前をみつめていたお母さんも、同じ茶色の顔をしていた。

それからも何度かみかちゃんの家に行った。お母さんの姿はなく、人が住んでいる気配も薄れていた。きっとどこかに引っ越してしまったのだろう。はじめて行ったあの日が、もしかしたら引っ越しの日だったのかもしれない。

いまでも鉄塔の足もとに家を見かけると、そこには茶色い顔をしたみかちゃんとお母さんがいるような気がする。

ラフマニノフの「コレルリの主題による変奏曲(Variations on a theme by Corelli)」は、私にとってみかちゃんと鉄塔の曲だ。たまたまこの曲を聴いていたときにみかちゃんと鉄塔のことを考えていたのか、あるときからこの曲を聴くとみかちゃんを思い出し、鉄塔を見るとこの曲が頭に流れてくるようになった。音楽と記憶の連動はとても妙なものだ。

※ドイツやイギリスでは高圧送電線の近く(イギリスは60m以内)の住宅及び学校の建設が禁止されている。